この記事を書いたのは

目次

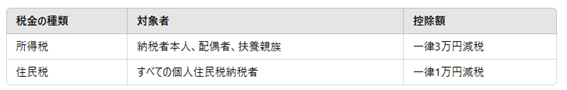

まずは、定額減税制度についてかんたんに解説していきます。

令和6年度の税制改正により、所得税および住民税に対する定額減税制度が導入されます。この制度の目的は、物価高騰に対する賃金上昇の遅れに対応し、国民の税負担を軽減することにあります。

①所得税の減税

対象者: 納税者本人とその配偶者、および扶養している親族。

控除額: 令和6年分の所得税額から、一律3万円が控除されます。

②住民税の減税

対象者: すべての個人住民税納税者。

控除額: 令和6年度分の個人住民税所得割の税額から、一律1万円が控除されます。

以下の表に、所得税と住民税の定額減税の内容をまとめました。

このように、定額減税制度は所得税と住民税の両方で実施されるため、国民の税負担が軽減されることが期待されています。特に、扶養家族が多い世帯ほど、大きな恩恵を受けることができるでしょう。

ふるさと納税の上限額は、定額減税を差し引く前の住民税の所得割額を基準に計算されます。つまり、定額減税が行われても、ふるさと納税の上限額が減ることはありません。また、住宅ローン減税についても、これまでとかわらず受けることが出来ます。

定額減税の詳細については、国税庁のHPでも確認してみて下さい。

次は、ふるさと納税の概要について、詳しく解説していきます。

ふるさと納税とは、自治体に寄附をすることで税金の控除を受けられる制度です。寄附をした自治体からはお礼の品を受け取ることができ、さらに住民税や所得税の控除も適用されます。

①年収の見通しが立てやすい

ボーナスの支給により、その年の年収がおおよそ確定します。ふるさと納税の控除限度額は年収に応じて算出されるため、年収の見通しが立つこの時期が寄附額を決めるのに最適なタイミングなのです。

②ボーナスを有効活用できる

ボーナス支給直後は手元に余裕資金があるため、ふるさと納税を行うのに適しています。ボーナスの一部をふるさと納税に充てることで、税金の控除を受けつつ、お礼の品も楽しめるでしょう。

③年末の駆け込みを回避できる

ふるさと納税は通年で実施できますが、年末は駆け込み寄附が集中するため人気のお礼の品が品切れになりがちです。夏のボーナスシーズンに早めに寄附をすれば、希望のお礼の品を手に入れられる可能性が高まります。さらに、自治体によっては特別な商品を出していたりもします。

①税金の控除

ふるさと納税を行うと、住民税や所得税が控除されます。控除額は寄附額によって決まり、自己負担額はわずか2,000円。控除を受けるには確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用します。(ふるさと納税の控除限度額は所得額などによって変わるため、個々の状況に応じた計算が必要です。)

②お礼の品の魅力

自治体からのお礼の品は、ふるさと納税の大きな魅力の一つです。地域の特産品や旅行券、体験型のサービスなど多岐にわたり、夏のボーナスシーズンには季節限定のお礼の品も登場する自治体もあるようです。

③ふるさと納税の手続き方法

ふるさと納税の手続きは以下のステップで行います。

✔ステップ1:寄附先の選定

応援したい自治体や欲しいお礼の品を選びます。ふるさと納税のポータルサイトを活用すると、簡単に寄附先を見つけられますよ。

✔ステップ2:寄附の申し込み

寄附先が決まったら、ポータルサイトを通じて寄附の申し込みを行います。寄附金の支払い方法は、クレジットカードや銀行振込など、さまざまな方法から選べますが、サイトによって異なります。ご自分に合った支払方法が出来るか、チェックしてから利用して下さいね。

✔ステップ:3控除の申請

寄附後は、控除の申請を忘れずに行いましょう。確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用することで、税金の控除が適用されます。確定申告は、翌年の2月ごろです。ワンストップ特例制度については、都度自治体から送られてくる書類を早めに提出するようにしましょう。年末ギリギリになると、手紙のやり取りがバタバタしてしまいがちなので、早めの行動が大切です。

夏のボーナスシーズンは、ふるさと納税を行う絶好のタイミングです。この時期は年収の見通しが立てやすく、ボーナスを有効活用することで、税金の控除やお礼の品などのメリットを最大限に享受することができます。

また、令和6年度の税制改正により導入される定額減税制度が寄付金の限度額に影響しないといこともわかったので、安心してふるさと納税を実施できますね。ぜひこの機会にふるさと納税を検討し、有意義なお金の使い方を実践してみてください。

この記事を書いたのは

現在、マネー記事はございません。